| 宋延林:“印”出绿色新世界 |

|

“如果说我们是浪漫主义者,是不可救药的理想主义分子,我们想的都是不可能的事情。那么,我们将一千零一次地回答,是的,我们就是这样的人。”中国科学院化学研究所(以下简称化学所)研究员宋延林热爱文学,特别喜欢切·格瓦拉这句话。

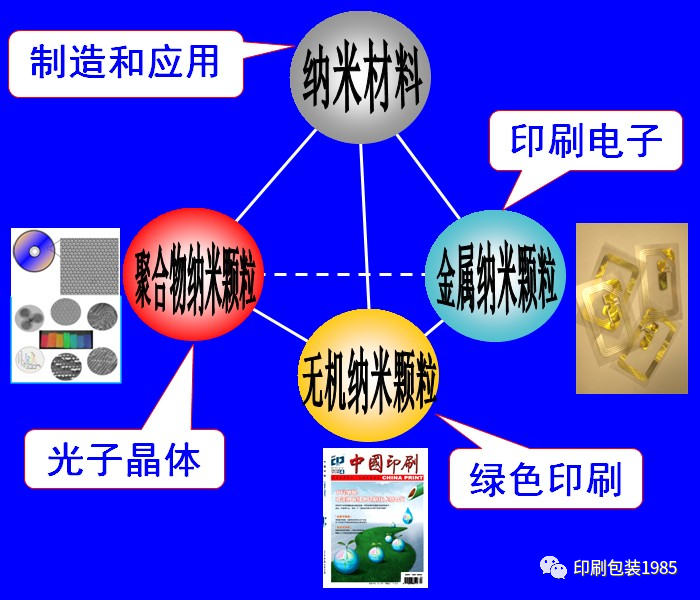

在科学家的角色里,宋延林一直坚持的浪漫主义和理想主义就是把“不可能的事情”变成现实。他带领团队颠覆几百年传统印刷术用模板图形复制的方式,通过精确操控墨水中的纳米材料组装得到最小的点、最细的线,从概念上革新印刷技术,“印”出绿色新世界。

最近,基于全新印刷技术研发的绿色盲文技术成功服务北京冬奥会、冬残奥会,这让宋延林倍感自豪。“服务冬奥,科技助残,不一样的冬奥,不一样的温暖。”他在朋友圈写下这样的文案。

三个机会

宋延林从事绿色印刷领域研究已有十多年时间,但他的科研生涯并非始于印刷。“几次偶然的机会来‘敲门’,让我走进这个领域。”接受《中国科学报》采访时,宋延林说。

第一个机会是一次普通的学术报告会。1993年在北京大学化学与分子工程学院攻读博士学位时,宋延林去电子学系听了一次报告。“把美国图书馆的信息存储到方糖大小的信息存储器上。”时任北京大学电子学系教授薛增泉在报告中这样描述超高密度信息存储的愿景,瞬间点燃了宋延林对这一全新领域的兴趣。

于是,他开始以“编外学生”的身份跟着薛增泉啃“硬骨头”,在电子学系的实验室完成博士论文后,正式开始了科研生涯。

第二个机会来自国家自然科学基金。1998年,宋延林在清华大学完成博士后之后,原计划像他的大多数同学一样出国学习、工作。“这时我获得了自然科学基金面上项目支持,正好化学所也抛来橄榄枝,顺理成章地到化学所工作了。”宋延林回忆。

第三个机会则是来自印刷业界对打印墨水的强烈需求。2000年前后,“计算机直接制版技术”(CTP)兴起,我国本土印刷企业急需一种更加环保并且低成本的技术,打破国外技术垄断,这也成为当时国家和行业的重大需求,其中一个关键材料是墨水。尽管之前从来没有做过墨水,但这一道难题像是正好给同时具备有机和高分子化学、信息储存知识基础的宋延林准备的。

“我们做化学擅长的就是配溶液。”宋延林说。而对于信息储存和印刷这两个看似不相关的领域,他则用“二进制”统一起来:“从原理上看,所有的信息储存和显示都可以转化为‘0’和‘1’的方式,这要求信息图文区和非图文区要有明显差异的物理化学性质,印刷过程以‘0’呈现非印刷区,以‘1’呈现印刷区,接下来就是去探索用什么样的材料去实现。”

最终,宋延林带领团队从纳米颗粒制备和稳定分散等关键点入手解决了问题,研发出的墨水不仅成本低,在质量上还超过了世界一线品牌。

就这样,国家对印刷行业的急迫之需扳动了宋延林科研人生的轨道,让他驶向绿色印刷研究前沿。

从产业中凝练科学问题

完成国产墨水的研发后,宋延林对印刷技术产生了浓厚兴趣。“从2004年到2007年这三年间,我在自然科学基金的资助下,慢慢做出来一些成绩。”他告诉《中国科学报》。

事实上,这期间宋延林一直在执着思考的并不是如何完成某一次印刷技术或者工艺的改良,而是产业界遇到的问题应当如何凝练、总结成基础研究的科学问题,从而建立一个新的科学研究方向,去开拓知识疆域的“无人区”。

“真正原创性的、没有人做过的工作,需要把不同领域的表达、不同学科的语言,‘翻译’为你这个学科所熟悉的语言。”宋延林认为。

正是发扬在科学上勇攀高峰、敢为人先的精神,宋延林带领的科研团队解决了诸多基础科学问题。他们通过对印刷墨滴在干燥过程中“咖啡环效应”、“瑞利不稳定性”及“马拉格尼效应”等科学难题的深入研究,对墨滴多种图案成形进行精确控制,实现对纳米功能材料“点、线、面、体”的精细图案化组装,突破了传统印刷技术的精度极限。

如今,科研人员已经能印出纳米级别的“最小的点”和“最细的线”,甚至可以用一种透明墨水打印出全彩色图像,用印刷芯片检测新冠病毒,这些都颠覆了传统对印刷的认识。相关研究成果先后在《自然-通讯》《科学进展》《先进材料》《德国应用化学》等著名学术期刊发表,并且发展了印刷电子、印刷光子的新的研究方向和领域。

与此同时,宋延林也把他们所解决的科学问题放回到应用场景中去。在盲文印刷领域,他们同时从材料和打印装备两个要素入手,采用环境友好的纳米抑菌型3D打印材料实现书籍持久耐用,并利用图像分割解决了打印机速度和精度的矛盾。

最近,他们围绕用树脂液滴3D打印制造隐形眼镜中面临的“台阶效应”,提出一种基于数字光处理技术的连续液膜约束3D打印策略,用一滴墨水成型一片隐形眼镜,而且这样生产的隐形眼镜具有极高的平滑度。

如今,宋延林为印刷描绘出美好的未来蓝图。“我们可以把所需要的材料做成‘墨水’,在不同的底材上做成图案,从而制造出很多人们需要的东西。”他告诉《中国科学报》,“包括电子电路及器件、光子器件和生物芯片等等。”

像诗人一样思考

宋延林外表儒雅谦逊,看起来时刻保持着科学家的冷静,与他内心对科学事业的热情形成了反差。

“我从小就热爱文学,特别是诗歌,中学时语文和化学成绩最好。”他回忆。文学和诗歌经常会让他在科学上有灵感四射的“顿悟”时刻。“写诗就要天马行空。”宋延林认为,科学本身是理性,但纯粹的理性又容易受传统约束,像诗人一样思考对跳出传统的研究模式和框架很有帮助。

更重要的是,人文素养的深厚积淀让他能够在指导学生时清晰、准确地表达自己的内心,大大提高潜心育人的效果。

比如,教导学生要有理想时,宋延林经常读起切·格瓦拉的那句话:“如果说我们是浪漫主义者,是不可救药的理想主义分子,我们想的都是不可能的事情。那么,我们将一千零一次地回答,是的,我们就是这样的人。”

在学生开题之前,他又总结出“三性二意”的标准,包括重要性、创新性、可行性的“三性”和有意义、有意思的“二意”。

“希望青年科研人员都志存高远,敢于担当,成为国家的脊梁。”宋延林说。